di Luca Filidei

Devo ammetterlo, inizio questo articolo ancora carico di adrenalina dopo aver seguito le Finals della World Surf League. Il tema era stato già concordato, e quindi mi è risultato spontaneo guardare le heat femminili cercando uno spunto originale che potesse rappresentare l’incipit del testo che state leggendo. Alla fine, pur molto dispiaciuto per Carissa Moore, la vittoria di Caroline Marks mi ha spianato la strada.

La Marks come Lisa Andersen: dalla Florida fino in cima al mondo del surf femminile

Qualche giorno prima delle Finals, Caroline posta su Instagram una foto scattata lungo il San Clemente Pier. Di fianco a lei c’è Lisa Andersen. Dietro di lei la “Walk of Champions”, l’installazione che ricorda i campioni del passato. Si intravede lo striscione dedicato a Tom Curren, poi quello che ricorda i 7 titoli di Layne Beachley e infine, ben visibile sulla sinistra, proprio quello di Lisa “Trouble” Andersen, protagonista di un’incredibile dinastia durata dal 1994 al 1997, la prima in assoluto nella categoria femminile.

Entrambe, sia Lisa che Caroline, sono cresciute sulla East Coast, in Florida. La Marks ci è persino nata, a Boca Raton per la precisione. Entrambe circondate da fratelli che hanno forgiato il loro carattere. Entrambe desiderose di provare le onde della West Coast, la destinazione per eccellenza. Prima di Caroline soltanto due goofy hanno alzato la coppa del mondo nella categoria femminile: Chelsea Georgeson e Pam Burridge, e questo dato nobilita l’impresa della surfista che corre per Roxy. Da Lisa a Caroline, in 30 anni il contesto si è completamente stravolto: nel 2019 in Gold Coast Caroline Marks alzava il primo trofeo con un montepremi pari a quello degli uomini, una svolta impensabile nell’era di Lisa Andersen.

Margo Oberg: ritirarsi a 17 anni per mancanza di stimoli nel surf femminile

Vedere poche settimane fa Caroline Marks al fianco di Filipe Toledo mentre stringe il suo Duke Kahanamoku WSL Champions Trophy è il manifesto e l’esito di una legacy del surf femminile iniziata negli anni ’60 che non può essere tralasciata. Sì perché il principio, quello che ha permesso questo progresso, comincia proprio da lì, da quando una giovanissima Margo Oberg surfava per ritagliarsi uno spazio in quello sport così adorato, guadagnando soltanto 150 dollari con la vittoria del Santa Cruz Pro-Am 1969. Ecco, la Oberg può essere considerata il primo e fondamentale tassello di questo cambiamento. Un cambio di mentalità complesso, sia chiaro. In una società come quella statunitense degli anni ’60 il surf femminile stava attraversando un momento ancora più difficile rispetto a quello delle origini. E per origini intendo il periodo in cui surfava Joyce Hoffman. Pensate che Margo vinse a soli quindici anni, nel 1968, il World Surfing Championships in Porto Rico (all’epoca non esisteva ancora la IPS) e poi, appena due anni dopo, dice basta: per lei le competizioni possono anche finire lì.

A questo punto scusate, ma dobbiamo prenderci per forza un momento di riflessione. Com’è possibile giungere alla decisione di lasciare tutto a soli diciassette anni? Troppa pressione? Può darsi. Forse però è anche probabile che il contesto delle gare femminili non fosse particolarmente apprezzato dalla stessa Oberg. Che in fondo preferisce sposarsi con un contabile, ritirarsi a Kauai per “learning to be nobody” e continuare di tanto in tanto a surfare in spot “off the map”, conosciuti solo da un manipolo di persone. Nel 1975 viene comunque invitata ad un contest a Malibu, dove si presenta e vince, ovviamente, portandosi a casa un premio di 1.500 dollari.

E da lì in poi la storia cambia perché prima, proprio nel 1975, viene fondata la Women’s International Surfing Association (WISA) e in seconda battuta, nel 1976, la International Professional Surfers (IPS) gestita da Randy Rarick e Fred Hemmings. Si tratta di una svolta epocale: i 5 eventi del 1976 diventano 9 l’anno seguente, tutti ovviamente riconosciuti e seguiti dalla nuova IPS. Mary Setterholm, vincitrice dell’US Surfing Championships 1972 e co-fondatrice della WISA, esprime tutto il suo entusiasmo sostenendo che “il surf è davvero uno sport liberatorio” e che “le onde trattano tutti allo stesso modo”. Certo, le onde non creano discriminazioni, di questo ne siamo sicuri, ma allo stesso tempo sappiamo che le condizioni non sono sempre identiche. Delle volte possono essere ideali per il surf, altre meno.

Insomma, andava tutto così bene nel 1975? La risposta è un secco no. Vero, c’era la WISA e c’era la IPS. Tuttavia non è tutto oro ciò che luccica. Prendiamo come esempio proprio la Oberg: vince il campionato nel 1977 e poi dà vita ad una delle più belle rivalità della storia con la giovanissima Lynn Boyer, famosa per effettuare dei turn simili a quelli di Larry Bertlemann. Oberg trionfa ancora nel 1980 e 1981. La Boyer nel 1978 e nel 1979. Le due dominano la scena dal 1977 al 1981, vincendo 20 eventi su 25 e stabilendo, almeno lato Oberg, un record di 10 eventi vinti su 12 tra il 1980 e il 1981. Pura fantascienza. Da lì in poi Margo decide di ritirarsi per la terza e ultima volta mentre Lynn resta oppressa dal suo stesso agonismo, non riuscendo più a replicare ciò che aveva fatto in passato.

Girls can’t surf: sessimo e scarso interesse dei media

Ora, dopo la nascita di WISA e IPS, due surfiste di questo calibro avranno ottenuto un grande successo, giusto? La risposta è un altro secco no. E non mi riferisco alla disparità economica, anche se per ogni evento le donne guadagnavano in media 3.000 dollari contro gli 8.000 degli uomini, ma piuttosto al poco riconoscimento nei loro confronti. O meglio, nei confronti della vera essenza di questo sport. In acqua c’era del sessismo, questo è innegabile. Frasi come “Surf like a girl” o “Girls can’t surf” erano diffuse. Si trattava di un processo a domino, perché le gerarchie (prima gli uomini, poi le donne) dovevano essere rispettate, e questo anche durante i contest, dove le “call” femminili venivano spesso effettuate durante i momenti di pausa, anche i lunch break, della gara maschile, quando era molto probabile che le onde non fossero surfabili in maniera eccezionale (purtroppo è un eufemismo).

Senza considerare poi la copertura da parte dei media. Per le donne era difficile, se non quasi impossibile, ottenere una visibilità su riviste o film dedicati al surf. La Oberg ci riesce solo nel maggio 1981 apparendo sulla cover di Surfer. Per intenderci, il concorrente Surfing stampa una sola foto di una surfista in tutto il 1972, forse (e purtroppo) un anno record sotto questo aspetto. E ricordiamoci quello che ha compiuto la stessa Oberg: 83% di eventi vinti in due anni. Ripeto, pura fantascienza.

Ma se pensate che, almeno nel panorama surfistico degli anni Settanta, sia stata lei, o in alternativa Lynn Boyer, a rappresentare il profilo più famoso del surf femminile vi sbagliate. Già, perché nessuna delle due, paradossalmente, venne ad esempio inclusa nella famosa collezione Supersisters, una raccolta di figurine che, in opposizione a quelle maschili, includeva le più popolari donne che si erano distinte nella politica, nei media, nell’entertainment, nella cultura e appunto nello sport.

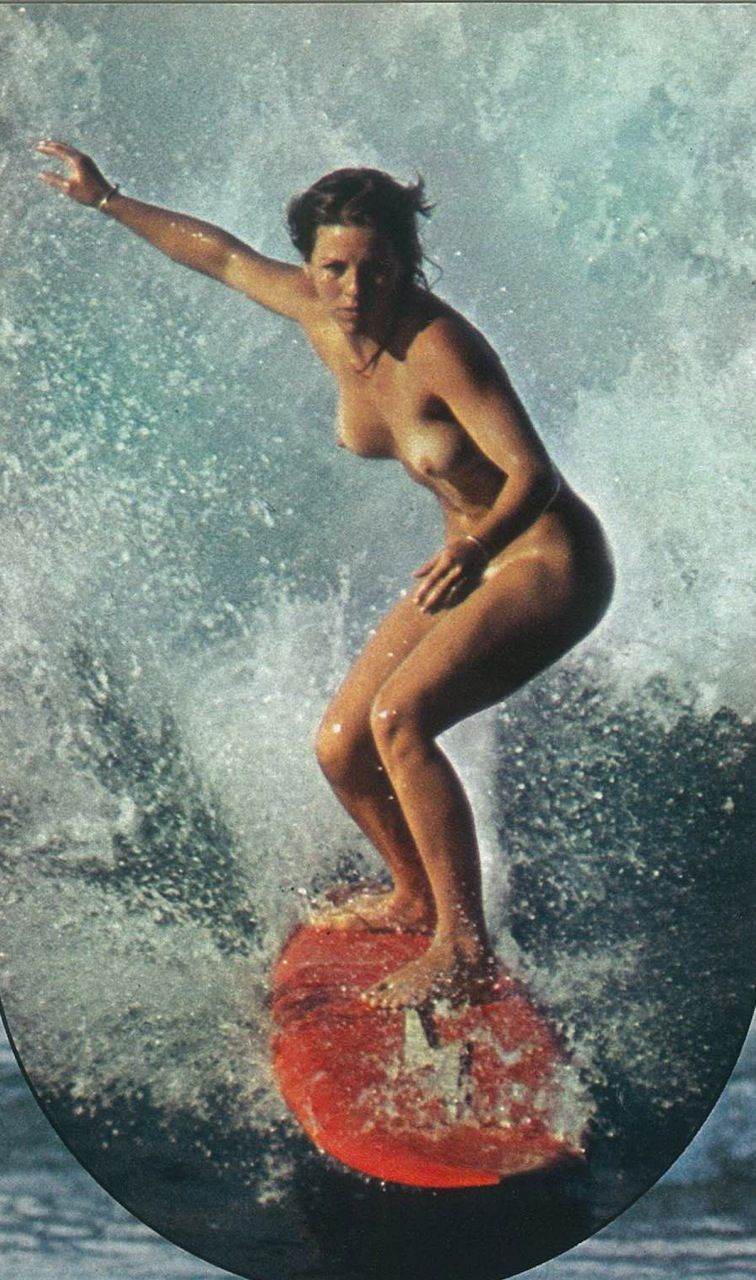

Icona del surf femminile per aver posato su Playboy. E le campionesse del mondo snobbate

E per il surf? Sì, anche per il nostro sport avevano scelto un personaggio femminile. La Oberg? Come ho già scritto no. La Lynn? Neppure lei. Magari la statunitense Sharon Webber, campionessa del mondo nel 1970 e 1972? Figuriamoci, veniva poco considerata persino dal giornalismo di settore. No, ad ottenere la famigerata figurina personalizzata è invece Laura Lee Ching, anche conosciuta come Laura Blears, classe 1951, nata a Buffalo ma cresciuta alle Hawaii. Suo fratello era James Blears, campione del mondo ISF del 1972. Lei era famosa per aver vinto nel 1972 il Makaha Invitational e aver partecipato come prima donna allo Smirnoff World Pro-Am Surfing Championships 1973. E poi per aver posato per Playboy nel 1975.

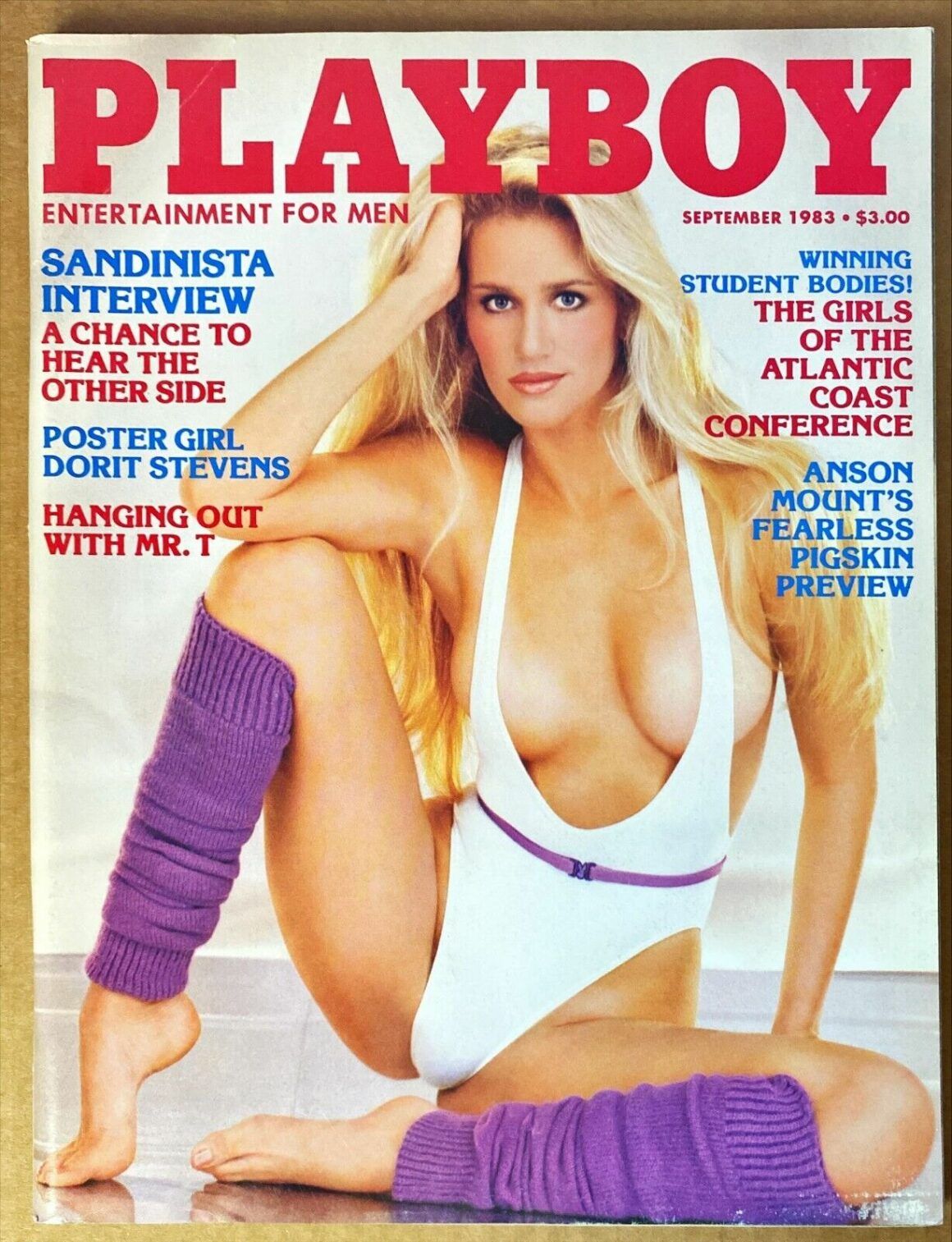

Ora riflettete un secondo. La pubblicazione delle Supersisters risale al 1979. Quell’anno il campionato lo stava vincendo Lynn Boyer, rilanciando colpo su colpo con la rivale Margo Oberg, campionessa 1978, che era facile considerare la più alta rappresentante del surf femminile di quell’epoca. Perché nessuna delle due ebbe l’occasione di apparire in quella collezione? In realtà qui si apre un secondo tema, sicuramente più annoso del precedente: Laura Blears resta e resterà un personaggio iconico per il surf competitivo, e la decisione di apparire su Playboy è una scelta condivisa anche dalla sudafricana Wendy Botha, quattro volte campionessa del mondo, che fece lo stesso negli anni ’90. Wendy, per intenderci, diceva frasi come questa: “on any given day I can surf as good as a lot of the guys on tour”. Ma allo stesso tempo sottolinea la visione distorta che una parte del pubblico, sicuramente sobillato da alcuni media, aveva in quegli anni. L’immagine, il preciso ricalco di ciò che si intende stampare sul manifesto di uno sport, assumeva – anzi, continuava ad assumere – uno dei requisiti apparentemente imprescindibili.

In fondo, se le donne rappresentavano solo il 3% di chi praticava surf fino agli anni Novanta, una ragione doveva pur esserci. Questo ovviamente dipendeva dalla disparità con gli uomini. Abbiamo visto la diversità di trattamento durante i contest e per i premi, a cui però bisogna aggiungere anche le ridotte probabilità di intraprendere una carriera strutturata. E poi proprio dall’immagine di cui parlavamo prima. Era Laura Blears a venire invitata a programmi tv come What’s My Line? O Wide World of Sports, non certo le dominatrici della prima fase della IPS.

Senza dimenticare lo scarso interesse con cui i magazine trattavano il surf femminile. Un esempio fra i tanti? Pauline Menczer, straordinaria campionessa nel 1993 (un periodo molto competitivo), ebbe solo mezza pagina dedicata su Surfer e Surfing nel 1994. Ma di contrasto già oltre dieci anni prima, nel 1981, compariva a piena pagina sulla cover la playmate Kym Herrin. E se torniamo alle gare, pensate che nel 1989 gli organizzatori di un contest in California decisero di eliminare la competizione femminile, che tradotto significa più soldi destinati a quella maschile a cui però, come “show” di contorno, veniva mantenuto il bikini contest.

Una situazione un po’ diversa rispetto a quell’attuale, vero? Ora aggiungete le difficoltà finanziarie, il fatto di vivere (o sopravvivere?) giorno per giorno, dollaro per dollaro. Di essere considerate degli atleti di seconda classe. Di ottenere così poca considerazione da dover dormire sulle proprie sacche per le tavole. E nonostante tutto ciò, trovare comunque la forza, le motivazioni di dire “I can surf”. Fecero così Frieda Zamba (campionessa 1984, 1985, 1986, 1988), le già citate Wendy Botha (1987, 1989, 1991, 1992) e Pauline Menczer (1993), e poi molte altre, sicuramente meno conosciute ma comunque orgogliosamente protagoniste di quel movimento.

Lo sfogo della Menczer: “Solo le surfiste bionde con gli occhi azzurri ottengono contratti”

Menczer, con il suo impareggiabile stile alla “Tonya Harding”, fu una delle più dirette. Durante l’OP Pro a Huntington Beach (una gara che solo in caso di vittoria ti avrebbe messo in parità con le spese), provocò gli sponsor affermando che offrissero contratti soltanto a ragazze bionde. Quindi si tinse i capelli di biondo (ovvio) per poi cambiare nuovamente look e scegliere un mohawk blu (questo un po’ meno ovvio). Indovinate un po? Trionfò nel contest e rese ancora più evidente quello stereotipo che stava caratterizzando il mondo del surf.

Badate bene, non si trattava di discriminare le donne con “blonde hair and blue eyes”, come disse Pauline, ma di attaccare la medesima lega, e la cultura in generale, con la sua stessa tattica. Volete codificare l’immagine di un’atleta? D’accordo, fate pure. Ma poi a vincere sarà una surfista che non rispetta nessuno dei vostri cliché.

Era questa la logica della campionessa 1993. Di lei e di tante altre. A testimonianza di ciò, nel 1999 l’intera divisione femminile decise di non entrare in acqua e sedersi sulla spiaggia come protesta per la decisione della ASP. Erano in Sud Africa e la lega intendeva chiamare on il contest nonostante il mare piatto. Ecco, fu quello uno dei momenti più intensi della storia del campionato femminile, quando tutte le surfiste si unirono per esprimere, rendere clamorosamente pubblica, la propria condizione. Teniamo sempre a mente che eravamo nel ’99, non un centinaio di anni fa, eppure questo era lo scenario. Uno scenario che appariva ingiusto e drammatico, con tuttavia un briciolo di speranza nei confronti del futuro.

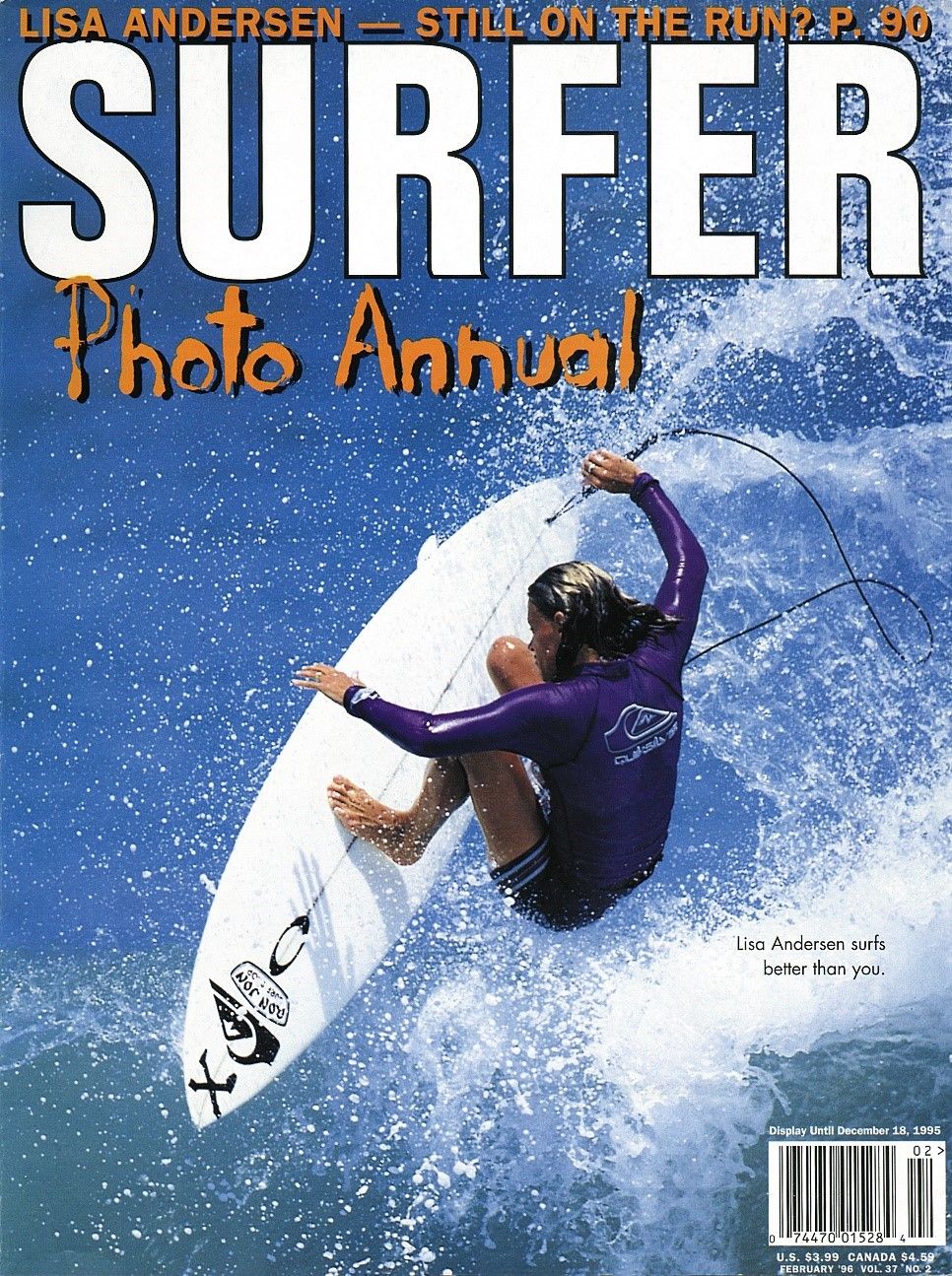

“Lisa Andersen surfs better than you”: la cover che cambiò tutto

Già perché tra il campionato 1993 e il 1999 qualcosa di nuovo era successo. La competitività del surf femminile si era innalzata. Il cinema si stava progressivamente interessando alle sue protagoniste e quegli stessi magazine che prima tanto bistrattavano le surfiste ora le proponevano come nuovi modelli di una generazione.

La data del cambiamento può essere persino definita con certezza. Febbraio 1996. Volume 37, numero 2 di Surfer. In copertina c’è una surfista nel pieno dell’azione. Lo stile è unico. Lei sostiene di ispirarsi a Tom Curren. E poi nella parte inferiore, sulla destra, una piccola ma rivoluzionaria scritta: “Lisa Andersen surfs better than you”. Sì, qualcosa stava davvero accadendo.

Su di lei, su “Trouble”, dominatrice assoluta del tour dal 1994 al 1997, si potrebbe scrivere un articolo ad hoc. Ma è inevitabile pensare che senza la Andersen non ci sarebbe stata questa legacy, quella che parte dalla Oberg e anche prima per poi giungere, ad esempio, fino a Caroline Marks. Lisa, grazie al suo surf estremamente aggressivo, distrusse letteralmente l’offensivo termine “feminine style”, ponendo le solide basi che hanno portato all’attuale sviluppo del surf femminile (brand Roxy compreso). E inoltre, dominando dopo la nascita della figlia, fornì una nuova prospettiva persino della maternità. La sua vita divisa tra l’essere una madre e l’essere una surfista professionista, ma anche le difficili condizioni che avevano caratterizzato la sua adolescenza, divennero l’ispirazione di molti, rendendo il suo personaggio un’icona già negli anni ’90, praticamente il “Kelly Slater” della divisione femminile.

È questo a rendere così speciale quella foto postata dalla Marks su Instagram. Non solo l’avvicinamento di due generazioni diverse, ma anche la rappresentazione dello stretto collegamento tra più periodi. Lisa Andersen non ci sarebbe stata senza le gesta della Oberg. E forse la stessa Oberg non sarebbe stata sulla cover di Surfer senza l’accesa rivalità con la Boyer. Questo ovviamente vale per tutte: da Joyce Hoffman a Tyler Wright, da Frieda Zamba a Carissa Moore, da Wendy Botha a Stephanie Gilmore, da Sharron Weber a Pauline Menczer.

Menczer: dal titolo mondiale a guidare uno scuola bus a Byron Bay

Ecco, Pauline Menczer. Prima ho scritto che lo scenario del surf femminile poteva anche essere drammatico. Nel 2021, grazie al docufilm Girls Can’t Surf diretto da Christopher Nelius, è stata portata alla luce proprio la sua storia. Campionessa del mondo nel 1993, soltanto qualche anno fa rappresentava uno di quelle stelle dimenticate. Il surf le aveva dato un’effimera notorietà, ma gli sponsor e i media continuavano a rifiutarla e i problemi fisici fecero il resto. Con i pochi soldi ottenuti dal Tour, una volta terminata la carriera, c’era ben poco da festeggiare, e nel 2020 Pauline venne rintracciata a guidare uno scuola bus a Byron Bay, nel New South Wales. La verità era che i dollari guadagnati nel suo anno migliore, il 1993 – circa 25.000-30.000 –, erano stati completamente impiegati per coprire le spese di viaggio per partecipare agli eventi.

Grazie ad una raccolta fondi GoFundMe indetta dalle surfiste Mimi LaMontagne e Sophie Marshall, ora Pauline è stata in parte ricompensata, ma questa storia spiega perfettamente la precarietà in cui versava il surf femminile. Da allora molto è stato fatto e molto è ancora da fare. Per ora Caroline Marks di fianco a Filipe Toledo è una bella conquista. Compresa la nuova generazione di surfiste – Molly Picklum, Catilyn Simmers, solo per citare due fab 5 – che stanno conquistando il Tour e l’incremento del numero di ragazze che surfano nel mondo, ora in proporzione il 19% del totale. Lo so, non ancora un numero esaltante, però il surf femminile è decisamente in crescita rispetto a quel 3% dei primi anni ’90.

Non dimentichiamocene.

Si è partiti da lontano, anzi lontanissimo.

Ma ora l’orizzonte non è così distante.

“Non sento più di essere in minoranza”, ha detto Natalia Resmini, illustratrice e surfista, proprio qui su Tuttologic Surf.

Sì, forse (e per fortuna) ci stiamo avvicinando.